VIAGGIO DI GIOVANNA IN ZAMBIA – Luglio/Agosto 2023

Mi chiamo Giovanna, sono una studentessa del sesto anno di medicina e il 26 luglio 2023 sono partita per Chirundu, Zambia, per una delle esperienze più belle, significative ed indimenticabili della mia vita.

Insieme a tre colleghi di Humanitas University (Milano), ho trascorso tre meravigliose settimane come volontaria presso Mtendere Mission General Hospital.

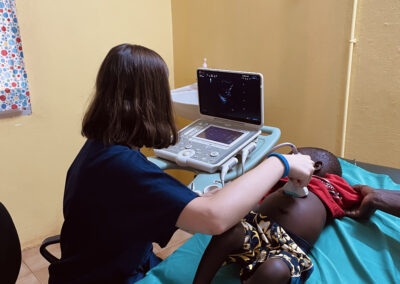

Ho avuto la possibilità di immergermi completamente nella realtà ospedaliera, partecipando attivamente alle gestione di pazienti con diverse patologie mediche e chirurgiche. Ho imparato a gestire situazioni nuove, dal punto di vista medico, ma anche da quello personale, sociale e culturale.

Nel tempo libero, una volta finito il mio turno in ospedale, o anche durante il weekend, ho avuto anche l’opportunità di spendere del tempo presso il Villaggio della Vita (Mudzi Wa Moyo).

Lì ho legato davvero tanto con tutte le ragazze e le bambine che vivono lì e anche con le suore. Mi sono sempre sentita a casa con loro, sin dal primo giorno.

Ho riscoperto la spensieratezza e il piacere dello stare insieme giocando, ballando, cantando e raccontandoci storie.

Sono davvero speciali e hanno un sorriso contagioso.

Un pezzo del mio cuore sarà sempre con loro.

Giovanna

VIAGGIO DI MIRCO IN ZAMBIA – Luglio/Agosto 2023

Quando l’aereo ha toccato la pista di Milano Malpensa ho provato la stessa bellissima sensazione di tutte le altre decine di missioni, la certezza di aver fatto il massimo per aiutare le persone che ho incontrato.

La missione in Zambia è stata molto diversa da tutte le altre precedenti.

Ho accompagnato degli studenti di medicina dì un’università milanese per uno stage presso un ospedale missionario locale. Tutte le altre volte ero andato in Africa con Medici Senza Frontiere, sempre in zone di guerra, carestie o calamità naturali. Questa volta invece in Zambia la situazione era tranquilla; mi trovavo in un ospedale missionario, gestito direttamente fino all’anno scorso da un ordine di suore di Milano, le suore di Carità dette di Maria Bambina, le stesse di Fondazione Meulì Onlus.

Accanto all’ospedale c’era una realtà fantastica, in tutti questi anni non mi ero mai imbattuto in qualcosa del genere. Un orfanotrofio, gestito dalle stesse suore, che accoglieva 80 bambine e ragazze. Una realtà simile, per bambini e ragazzi, era a qualche decina di chilometri di distanza. Nel mio immaginario, la parola orfanotrofio era sempre collegata ad un qualcosa di non gioioso, una salvezza si, ma un qualcosa di duro e non amorevole.

La realtà della “Città della Vita”, in lingua locale, era completamente diversa. L’affetto e l’amore delle suore già donava alla struttura una sensazione diversa, le casette a misura di bambine e ragazze, con un massimo di 8 occupanti, donava subito a colpo d’occhio un effetto bello.

La cosa che mi ha stupito fin dall’inizio era il fatto che non fossi assolutamente a conoscenza di queste realtà. Mi sono reso conto che la maggior parte delle volte si parla sempre in interventi di emergenza, zone di guerra, carestie. Invece queste realtà di interventi a lungo termine, che vanno avanti da decine di anni e che hanno supportato centinaia di migliaia di persone, sono abbastanza semi sconosciute.

Come sempre la realtà più bella è il rapporto con le persone: sia chi lavora in queste strutture, che i beneficiari di questi interventi. Le suore si occupavano di tutto in questo orfanotrofio: non era un grosso edifico triste, ma tante piccole casette, dove ognuna accoglieva 8 bimbe. Per ogni due casette c’era una “mamma”, ossia una donna che abitava con queste bambine e le gestiva. Le bambine finivano in questa realtà per vari motivi, dai più drammatici, a quelli più “materiali”, dove ad esempio la bambina aveva ancora la mamma, ma questa, non avendo più il marito, avendo altri figli avrebbe fatto fatica a sostenere la piccolina.

L’orfanotrofio si auto sosteneva economicamente, praticamente con donazioni, la maggior parte di quelle provenienti dall’Italia. Molto importante è l’adozione a distanza, gestita direttamente dalle suore in loco, tramite la Fondazione.

Grazie all’intervento di una associazione di Trento, la primavera scorsa la struttura adesso era dotata di pannelli solari, che la rendevano autonoma dal punto di vista energetico. Inoltre hanno costruito una cucina professionale, all’interno, rendendo la vita molto più semplice ed agevole. Finalmente erano anche disponibili anche delle docce con acqua calda.

Da un punto di vista culturale questa è una cosa molto importante nel nostro approccio verso l’Africa: bisogna iniziare a pensare all’aiuto per vivere, non solo sopravvivere. Altrimenti rimaniamo con le stesse procedure di intervento degli anni ’70.

L’attività giornaliera delle bambine era ben scandita da scuola e attività ludiche e di gestione della struttura. Le ragazze più grandi aiutavano le suore e le “mamme” a prendersi cura delle bimbe più piccole. Era un qualcosa di veramente toccante. Durante questo periodo estivo di vacanze scolastiche, alcune parrocchie italiane erano presenti con giovani animatori dei nostri oratori per aiutare le suore e riempire le giornate delle bambine con attività tipiche dei nostri oratori estivi.

In conclusione, come sempre, le cose belle non fanno notizia, ed è un vero peccato perché condividendo queste esperienze, ci sarebbe molto da imparare!

Mirco

VIAGGIO IN ETIOPIA DI MULUYE E LUCA – AGOSTO 2023

Partenza ore 00.15 con il volo diretto da Malpensa ad Addis Abeba, 6 ore e mezza di viaggio prima di iniziare la nostra incredibile esperienza di 2 settimane con le suore dell’ordine di Maria Bambina ad Addis Abeba, Modjo e Fullasa.

Ad attenderci all’aeroporto, in mezzo a decine di tassisti abbiamo trovato suor Saly e il fido Salalah che ci hanno accompagnati alla residenza delle suore nella capitale.

I primi 2 giorni li abbiamo trascorsi visitando la città guidati da suor Asha e suor Saly e non sono mancati momenti per assaggiare le specialità della cucina etiope, tra cui Injera e Sambusa.

Il 31 mattina ci siamo preparati per raggiungere Modjo insieme a suor Bahavia, e lungo la strada abbiamo visto la metamorfosi del paesaggio. I grattacieli e il caos cittadino lasciavano il posto al verde e alla natura, alle mucche in mezzo alla strada e ai carretti di legno trainati dagli asini.

Arrivati a Modjo siamo stati accolti da suor Ani e altre sorelle che ci hanno mostrato la scuola e la clinica che Fondazione Meulì sostiene. Il giorno successivo la nostra mattinata è stata animata da alcuni bambini del villaggio che hanno cantato e ballato per noi e con noi.

Grazie all’operato delle suore e al reparto maternità aperto ventiquattr’ore su 24 tante donne hanno la possibilità di partorire e i bambini di ricevere le giuste cure.

Il giorno dopo suor Nisha e il guidatore Muto sono venuti da Fullasa per portarci nell’ultima tappa del nostro viaggio.

Salutate le suore abbiamo intrapreso il lungo viaggio che ci avrebbe portati verso sud, fermandoci a metà strada per un tipico pranzo etiope. Lasciata l’express Way e attraversati vari paesini siamo giunti ad Hawassa, la seconda più grande città d’Etiopia, e da lì in un’ora siamo entrati in Fullasa.

Siamo stati calorosamente accolti dalla canzoni di benvenuto di suor Chaithanya, suor Nisha e suor Bahvya, dopodiché abbiamo riposato stanchi per il lungo viaggio. Il giorno successivo abbiamo partecipato alla messa nella chiesa della missione per poi visitare anche qui la clinica.

Qui abbiamo trovato infermieri del villaggio molto orgogliosi nel mostrarci il lavoro che svolgevano e grazie all’aiuto delle suore molte persone della zona hanno la possibilità di accedere a cure che altrimenti gli sarebbero precluse.

I pomeriggi passati a Fullasa erano dedicati ai bambini e ragazzi con i quali giocavamo e cercavamo di insegnarci a vicenda delle parole con cui poter comunicare. Durante il soggiorno siamo stati accompagnati da padre Yasu a visitare la città di Hawassa e il suo lago, entrando anche nel vicino parco delle scimmie.

L’ultimo giorno di permanenza a Fullasa abbiamo accompagnato il padre durante la celebrazione di due messe in piccoli villaggi nell’entroterra dove abbiamo avuto modo di assistere a canti e balli tradizionali dei popoli del sud.

Con questa giornata abbiamo salutato anche Fullasa, lasciando un pezzetto di cuore nel villaggio. Successivamente siamo ripartiti alla volta di Addis Abeba, facendo una tappa intermedia a Modjo per poi raggiungere la capitale.

L’ultimo giorno grazie alla ricerca di suor Asha siamo riusciti a risalire all’orfanotrofio dove Muluye si trovava da piccola e siamo andati a visitarlo, facendoci provare molte emozioni. Dopo quest’ultima esperienza ed acquistato qualche souvenir ci siamo preparati per il ritorno in Italia.

Non ci sembrava vero che il viaggio fosse già finito, sapevamo che le cose che ci sarebbero mancate di più sarebbero state il calore umano, i sorrisi e la semplicità del modo di essere di questo popolo.

Il 10 mattina, portandoci tutte queste cose nel cuore, siamo atterrati a Malpensa.

Siamo tornati alla vita di tutti i giorni sapendo che questo viaggio ci ha regalato la consapevolezza della fortuna che abbiamo e che spesso diamo per scontata.

Grazie di cuore alla fondazione Meulì e alle suore che ci hanno permesso di vivere questo viaggio nel miglior modo possibile.

Muluye e Luca

ETIOPIA, IL PAESE DAI MILLE COLORI

18 Agosto – 5 Settembre 2022, Paola e Alessandra

E’ un mattino umido quello che ci accoglie il 18 agosto in Etiopia. D’altronde siamo nella stagione delle piogge! L’odore che ci investe scendendo la scaletta dell’aereo è inconfondibile ed indescrivibile, lo riconosco… è Africa, è odore di casa!

I controlli sono abbastanza veloci e anche le valigie arrivano in tempi accettabili, ci guardiamo intorno e ci rendiamo conto di essere le uniche bianche in uscita dall’aeroporto ma, la cosa non ci crea nessun disagio.

Fuori una folla di persone cerca con lo sguardo i propri parenti, amici e anche noi scorgiamo quattro occhi sorridenti e attenti nel farsi riconoscere, sono sister Tresa e sister Asha. Dopo i saluti e gli abbracci, Salalah, il tassista di fiducia delle suore carica le valigie sopra il portapacchi, come si faceva da noi negli anni ’70 per andare in vacanza. Inizia così, a bordo di un taxi locale la nostra avventura in terra di missione.

Addis Abeba che nella lingua locale, l’amarico, significa “nuovo fiore” si trova a 2.400 mt. di altezza ai piedi del monte Entoto, dove un tempo sorgeva la vecchia capitale. Fu voluta dall’imperatore Menelik II nel 1889 perché diventasse la nuova capitale moderna di un impero africano che voleva a sua volta diventare moderno. Ma la città ancora oggi fa un po’ pensare a un lavoro lasciato a metà con cantieri aperti, altri da tempo abbandonati, palazzi non terminati con ancora le impalcature di legno intorno, altri senza finestre, dove a volte la gente abita.

Negli ultimi tre decenni del Novecento, Addis ha avuto uno sviluppo improvviso ed incontrollato con centinaia di migliaia di persone che abbandonando le regioni più colpite da gravi carestie e dalle guerre all’interno del paese si sono riversate nella capitale in cerca di una vita migliore che, purtroppo non sempre migliore lo è.

La realtà che ci appare è quella tipica di una metropoli africana: traffico pazzesco, tanto smog, gente ovunque, grandi contrasti. I marciapiedi sono brulicanti di persone in cammino, ferme ad aspettare un minibus, sedute per terra con qualcosa da vendere o sdraiate in un angolo abbandonate in un sonno profondo, mentre intorno la città si sveglia.

C’è sempre vita in Africa lungo la strada, e in Addis si può vedere di tutto: il bambino con la divisa che va a scuola, e quello vestito di stracci che con un bastone in mano conduce a casa la capretta; la donna vestita all’occidentale che si reca al lavoro e, quella che tiene in equilibrio sulla testa una tanica di acqua per tutta la famiglia; il ragazzo che si fa lucidare le scarpe e un altro che a piedi nudi spinge un carretto carico di caschi di banane; palazzi moderni, enormi e, baraccopoli di lamiera senza acqua né luce.

Il numero di persone, soprattutto bambini che chiedono l’elemosina ad ogni incrocio è impressionante. Intere famiglie vivono lungo i marciapiedi sotto una tenda da campeggio sgualcita e strappata, sotto i ponti si scorge qualche ragazzino con la bottiglietta di colla (l’oppio dei poveri lo chiamano), mentre dall’altra parte della città, ristoranti, centri commerciali e parchi verdi e immensi da dove ammirare lo skyline della capitale, ti proiettano all’improvviso in un’altra realtà.

Quando si pensa all’Etiopia non si può non pensare a “Lucy” la nostra progenitrice, il cui scheletro (52 ossa) fu ritrovato nel 1974 nella regione dell’Afar. E’ quindi scontato un salto al Museo Nazionale. Per la visione al pubblico viene mostrata una copia. I resti risalenti a 3.2 milioni di anni fa dimostrano la posizione già eretta su due “zampe” e un cervello di 500 cm. cubici già più grande di quello di uno scimpanzé. Curiosa la scelta del nome, assegnatole dai paleo antropologi che la trovarono, ispirato da una canzone dei Beatles che ascoltavano spesso nei loro accampamenti di lavoro, Lucy in the sky with diamonds.

L’altra grande scoperta del paese è il caffè, che deve all’Etiopia la sua patria di origine. Si, il caffè è nato in Etiopia ben 1.500 anni fa, nel 500 d.C. nella regione di Kaffa. Il termine per indicare il caffè è simile in quasi tutto il mondo ma qui si dice “bunna”.

Secondo la tradizione, un giovane pastore, fu sorpreso nel vedere le sue capre pigre e sonnolenti risvegliarsi improvvisamente, saltellanti e tutte eccitate dopo aver mangiato certe bacche. Le assaggiò e le trovò stimolanti. Un monaco trovò il ragazzo in questo stato di euforia, pensò di provare a sua volta le bacche. Quella notte, durante un’estenuante preghiera, si sorprese molto più sveglio e con la mente più attenta. Ben presto tutti i monaci in Etiopia diffusero l’usanza di masticare questa bacca.

Per molti secoli dopo la sua scoperta, il caffè fu mangiato e non bevuto. Le bacche erano assunte sia intere che sminuzzate e mescolate al “ghi” (burro bollito), una pratica ancora in uso nelle terre più remote delle provincie di Kaffa e Sidamo. La pratica di ricavare un infuso dai chicchi arrostiti fu introdotta solo nel XIII sec., e da allora si è diffusa rapidamente anche nel resto del mondo.

Ogni tipico pasto etiope è seguito da una elaborata cerimonia del caffè, la donna di casa è colei che con molta calma dà inizio al rituale. E’ nella casa di Nura, vicina e amica delle suore che assistiamo alla nostra prima cerimonia del caffè, la prima di una lunga serie! Erba fresca sparsa per terra, tazzine rigorosamente senza manico, incenso profumatissimo e popcorn.

Nura arrostisce i chicchi verdi di caffè agitandoli in una scodella concava per farli tostare uniformemente. Tostati i chicchi al punto giusto, viene verso di noi e ci fa odorare la fragranza, buonissima! Col mortaio e il pestello polverizza i chicchi e, ottenuta una polvere abbastanza sottile….. arriva lei, la vera protagonista della cerimonia, la tradizionale brocca del caffè, d’argilla tonda e panciuta alla base, con un lungo collo laterale che termina in un beccuccio.

Dopo aver riscaldato l’acqua della brocca, aggiunge il caffè e porta il tutto a bollore. A questo punto il caffè è pronto per essere servito. La tazzina deve essere riempita fino all’orlo, anzi, sbordare un pochino fuori. Il suo gusto è corposo, intenso e non amaro. Facciamo un secondo giro un po’ perché ci piace e un po’ in segno di apprezzamento, Nura è contenta, ci sorride e riempie di nuovo le tazzine.

Il rito è identico che sia fatto in un moderno e bel salotto come quello di Nura o in una casa semplice, all’esterno di una capanna o per strada. Come identica è l’ospitalità e l’accoglienza, unica in Africa!

Ci voleva qualcosa di caldo, fuori la temperatura è piuttosto fresca, non più di 16 gradi credo, facciamo due passi intorno al quartiere e, i nostri primi incontri con la gente.

Tanti sono seduti fuori il cancello di casa a chiacchierare, ci guardano incuriositi e sembra quasi intimiditi, noi rispondiamo sorridendo “salam” e rubiamo loro un saluto. I bambini giocano a calcio sui “sanpietrini”, loro sono i primi a salutarci. Ci sono donne e bambine che vanno verso la grande chiesa ortodossa. Sulla testa ad incorniciarne il volto la “nkatala”, una sciarpa bianca leggera fatta ancora in maniera artigianale, col telaio a mano e molto usata per recarsi alla messa anche cattolica, sia dalle donne che dagli uomini.

Rientriamo a casa, la comunità di Addis è un punto di appoggio per tutte le suore e gli ospiti che arrivano da fuori o sono in partenza, un luogo di incontro per i loro ritiri, momenti di festa e condivisione, per sbrigare le faccende burocratiche, le distanze sono lunghe e le strade non sempre in buono stato.

Il tramonto ci accompagna alla fine di questa giornata in capitale, domani si parte per Modjo…….

MODJO, INDIETRO NEL TEMPO….

Usciti dal traffico di Addis Abeba, la “express way” che porta a Modjo è una strada veloce a tre corsie che si presenta scorrevole. Lasciamo alle spalle la città e al nostro sguardo il paesaggio pian piano inizia a cambiare. Agglomerati di casette marroni prendono il posto dei grandi palazzi grigi, il cielo plumbeo di Addis diventa azzurro intenso con grandi nuvole bianche che si rincorrono, sullo sfondo alcune montagne attorniate da immensi prati con mucche al pascolo.

Dopo circa 1 ora e mezza raggiungiamo il cartello che indica l’uscita per Modjo. Già alle porte di questa piccola cittadina ci sembra di tornare indietro nel tempo. Uno dei mezzi di trasporto maggiormente utilizzati è ancora il calesse, sia per lo spostamento di merce di qualunque tipo: fascine di legna, caschi di banane, caprette, mobilia varia, biciclette, che di persone. A bordo del “gigì” trainato da due ronzini che vanno al trotto famiglie intere vanno verso la chiesa, papà portano i bambini a scuola, donne vanno al mercato e partorienti corrono alla clinica.

L’altro mezzo di trasporto motorizzato è il “bagiaggi”, una specie di “ape car” tutta chiusa senza portiere dove a rigor di logica e di spazio ci possono stare 3 persone ma, la logica africana non è la nostra, dunque ci può stare quanta gente fisicamente riesce ad entrarci.

La strada principale è completamente lastricata coi sanpietrini ma, non appena si imboccano le vie laterali, buche e fango la fanno da padrone soprattutto in questa stagione delle piogge.

La missione di Modjo è in un compound recintato che comprende la chiesa, la casa delle suore, l’asilo ed il centro di formazione e spiritualità dei padri della Consolata, tutto tenuto ben in ordine e funzionante in un ambiente accogliente con tanti grandi alberi. Fiori e aiuole che fanno da contorno sono il tipico tocco in più che indica la presenza delle suore!

Dall’altra parte della stradina sterrata c’è la clinica. Alla GALESSAA KILINIKAA le partorienti vengono seguite dai primi mesi della gravidanza ai successivi dopo la nascita del bambino, per tutto ciò che riguarda le vaccinazioni e l’alimentazione fino allo svezzamento.

Se il parto procede naturalmente, il giorno seguente o anche lo stesso giorno prima del tramonto e quindi prima che non ci sia nessun mezzo di trasporto in circolazione, le neo mamme chiedono loro stesse di tornare a casa. Nel caso invece di complicanze vengono trasferite all’ospedale governativo, in quanto la clinica non ha una sala operatoria ne medici chirurghi ma, una semplice sala parto con l’ostetrica.

E’ bello vedere le donne accompagnate dai mariti o compagni alle visite di routine. Non è una cosa scontata da queste parti! Piccoli gesti che dicono molto. Aspettano insieme seduti sulle panchine sotto il grande albero di Jacaranda sussurrandosi ogni tanto qualcosa nelle orecchie.

L’approvvigionamento delle medicine soprattutto per la tubercolosi, l’HIV e la malaria che sono le malattie più diffuse è sempre difficoltoso, lo stato le passa con il contagocce e a volte arrivano talmente in ritardo che la scadenza a breve le rende inutilizzabili, con tutte le conseguenze che comporta un ritardo nel curare certe patologie, a volte la vita stessa!

Modjo è un centro di raccolta e smistamento merci provenienti attraverso la ferrovia dal Gibuti, importante scalo marittimo. Dietro al business e al grande movimento di autotrasportatori purtroppo c’è anche il fenomeno della prostituzione che fa sì che la cittadina detenga il drammatico primato di casi di HIV.

Pian piano le sedie e le panchine sparse nel giardino e lungo i corridoi si riempiono di gente che silenziosamente e pazientemente attende il proprio turno per farsi visitare, ritirare i farmaci o fare l’accettazione, ogni cosa avviene sotto l’occhio vigile delle suore, organizzatrici ed infermiere a loro volta.

Nel pomeriggio visitiamo la scuola materna, è periodo di vacanze ma tanti bambini hanno risposto all’invito di sr.Annie e sono venuti a salutarci. La scuola della missione accoglie qualsiasi bambino di ogni religione e aiuta i più poveri col pagamento delle rette. Qualcuno arriva saltellando e ridendo e ci dà la manina facendo un buffo inchino, altri ci passano vicini un po’ intimiditi e corrono a sedersi al proprio banco, un paio piangono e rimangono avvinghiati alla gamba della mamma fino a quando l’insegnate li convince ad entrare. Non capiamo se il pianto è dovuto alla poca voglia di venire a scuola o se siamo noi “foregna” come ci chiamano, dall’inglese “foreign” ovvero “straniero” a incutere timore!?

Dopo qualche filastrocca e un canto ci sembra giusto premiarli e ringraziarli con una buona caramella di zucchero che anche gli adulti, insegnanti e mamme apprezzano. Ci spostiamo in un’altra aula dove ci attende la cerimonia del caffè con popcorn e il “bombolino”, una grande ciambella fritta, tipico dolce etiope il cui nome ci è molto familiare. D’altronde l’Etiopia è stata anche se per breve tempo una colonia italiana (1936-1941) e diverse sono le parole della nostra lingua ancora oggi utilizzate: borsa, machina, ciao.

Oggi a pranzo si mangia il piatto tipico l’ ”injera”, il pane etiope. L’injera è fatta con farina di teff, un cereale originario degli altopiani etiopici e si presenta come una grande crèpe morbida e spugnosa sulla quale si aggiungono altre pietanze come carne e verdure. Rigorosamente con le mani si staccano a brandelli dei pezzetti coi quali facendo da posata si mangia il contenuto. Buona! Ci è piaciuta.

Nel pomeriggio andiamo a visitare la casa di Margherita, una bambina simpatica e molto sveglia. La sua casa è un po’ lontana, fuori dal centro di Modjo. Sr.Annie chiede se vogliamo provare a prendere il “bagiaggi” come fa lei solitamente per spostarsi nei dintorni per la visita alle famiglie e agli ammalati. Ovvio che si rispondiamo!

Siamo 4 adulti e Margherita che va in braccio ad Ale, la quale si incastra nell’angolino e a catena ci incastriamo io, sr.Annie e la mamma di Margherita. Con una tipica musichetta di sottofondo si parte a tutta birra, è incredibile quanto veloce riesca ad andare questo scatolino! Da ogni dove spuntano altri “bagiaggi” che sfrecciano a destra e sinistra raccogliendo al volo le persone a bordo strada.

Giunti allo sterrato il fango è troppo, la notte ha piovuto parecchio, scendiamo e proseguiamo a piedi. Siamo in aperta campagna, prati verdi, cielo azzurro, uccellini coloratissimi rossi, verdi, blu, galline libere che svolazzano, asinelli legati all’albero fuori casa come fosse l’auto parcheggiata. I bambini giocano con oggetti recuperati, bottiglie di plastica o cartoni del latte si trasformano in macchinine, ruote di biciclette diventano un hula hoop, pezzi di stracci tenuti insieme da un po’ di scotch e da una corda sono la palla perfetta da prendere a calci a piedi nudi. La fantasia e la creatività dei bambini africani è imbattibile e invidiabile.

Le casette hanno una struttura in legno fatta da tanti rami robusti e lunghi magistralmente intrecciati che vengono poi ricoperti con la palta mischiata a fieno e acqua che, una volta essiccata al sole sembra cemento. Il tetto è il solito pezzo di lamiera che quando piove produce un rumore che stordisce.

La casa di Margherita è tra le più belle ed è composta da due locali, un soggiorno e una stanza. In Africa si cucina sempre all’aperto e sotto la veranda quando piove. Dietro la casa una piccola latrina circondata da una stuoia di bambù è il bagno, la doccia la si fa con la tinozza. E’ inspiegabile come riescano ad essere puliti ed in ordine senza tutte le comodità che per noi sono sconate e indispensabili ormai! Anche qui assistiamo alla cerimonia del caffè, la terza del nostro viaggio e seconda della giornata, anche se molto più semplice ma, alla quale non possiamo proprio esimerci.

Torniamo alla missione dove ci accoglie sr.Saly che ci ha raggiunte di ritorno dall’India, con lei domani ci aspetta un lungo viaggio verso Hawassa, la seconda città più grande del paese dove incontreremo Abba Denis, un padre missionario e con lui proseguiremo verso il profondo sud.

IL PROFONDO SUD…

Stamane ha iniziato presto a piovere, verso le 5 l’acqua scendeva copiosa e come sempre quando piove manca la corrente! Infiliamo la nostra mantella impermeabile e ci incamminiamo verso la casa delle suore per una colazione veloce. Per raggiungere Hawassa ci vogliono 4/5 ore e Abba (Don) Denis ci aspetta per pranzo.

Attraversiamo la Rift Valley, terra fertile e rigogliosa con ben 12 laghi!

Lungo il tragitto troviamo immense distese di campi coltivati con moderne attrezzature, serre con ortaggi di ogni genere, persino sedano e prezzemolo e sulle rive del Lago Ziway anche fiori, soprattutto rose, esportate in grande quantità anche in Europa.

Quindi? Vi starete chiedendo, come mai l’Etiopia è uno dei paesi più affamati dell’Africa?

La proprietà dei latifondi resta del governo, l’affitto della terra è per gli etiopi impossibile da sostenere se non per piccoli appezzamenti coltivati ancora con arnesi rudimentali e, il cui raccolto in balìa delle condizioni climatiche basta solo alla loro sussistenza.

Al contrario per gli investitori stranieri dalla Cina, dall’India e dal Golfo Arabo il canone per decenni di queste terre è un costo davvero irrisorio, come irrisoria è la paga delle donne e degli uomini che con le schiene piegate al suolo per un intera giornata di lavoro ricevono 75 centesimi di euro.

In prossimità dei laghi sorge sempre un paese, dove la gente si ritrova per vendere o comprare beni di prima necessità esposti sulle bancarelle lungo la strada o al mercato nel centro dove trovi di tutto, o a quello del pesce sulle rive del lago.

Hawassa situata sull’omonimo lago è la capitale della regione più piccola dell’Etiopia, la regione Sidama. E’ una città popolosa e dunque caotica come tutte le città africane anche per la presenza di un grandissimo polo industriale manifatturiero costruito in tempi record dai cinesi, primo partner di scambi economici col governo di Addis Abeba.

Abba Denis è puntuale, dopo le presentazioni spostiamo i bagagli da un jeep all’altra e andiamo a mangiare qualcosa.

Senza perdere troppo tempo si riparte per il profondo sud, questa volta verso la regione più grande, l’Oromia. Ci aspettano altre 5/6 ore di strada, dobbiamo attraversare le montagne e la corsia di marcia è una sola.

Lasciamo pian piano alle spalle le valli che per ore hanno accompagnato il nostro viaggio per iniziare a salire. Il paesaggio cambia, cambiano i colori, la fauna, il clima.

Il verde brillante lascia il posto alla terra rossa che fa contrasto col grigio di enormi massi rocciosi e scolpiti, con in cima una grande nuvola che prelude la pioggia.

Le mucche brulicanti vengono sostituite da caprette saltellanti che si inerpicano sulle rocce e da asinelli che trainano carretti carichi di ogni cosa, governati da ragazzini poco più che bambini.

La temperatura è decisamente più fredda e l’altitudine si percepisce insieme a quell’umidità che entra fin nelle ossa. Qui sulle montagne l’acqua non manca e la vegetazione rigogliosa insieme a fango ovunque, lo testimonia. Tuttavia non esistono infrastrutture, la vita è completamente dipendente dal lavoro duro nei campi fatti a terrazze, e le scuole e i piccoli ambulatori sparsi qua e là nella foresta sono il frutto della presenza di missionari e missionarie.

“La pancia è piena” dice Abba Denis da queste parti ma, la vita è rimasta al nostro secolo scorso, non ci sono prospettive per migliorarsi, per un bambino che nasce qui non esiste una vita diversa di quella del proprio nonno, siamo ad un punto fermo nel progresso sociale e culturale.

Il “banano false” ovvero la pianta di banane “falsa” cioè che non produce i frutti, ha foglie enormi e fitte, ve ne sono davvero tantissimi che fanno da recinzione e da riparo alle case di fango costruite ai bordi della lunga strada che attraversa i paesi.

Quello che passa davanti ai nostri occhi è come un documentario che riprende scene di vita quotidiana: i bambini giocano, gli anziani sono seduti a vigilarli e discutono tra di loro, le donne cucinano, lavano, sgranano pannocchie, gridano, gesticolano e poi ridono, gli uomini riparano le loro motociclette o il tetto della casa. La gente in Africa passa la giornata in movimento, in compagnia, all’aria aperta.

Mentre scavalliamo l’ultima montagna scorgiamo tra la boscaglia due famiglie di babbuini, poco più avanti un cervo locale attraversa la strada, intanto il sole sta tramontando.

E’ ormai più di 1 ora che stiamo scendendo, la vegetazione è sempre più secca, la terra sempre più rossa, abbassiamo il finestrino e la temperatura è decisamente cambiata. Non crediamo ai nostri occhi!! Un cammello sta correndo a fianco la nostra jeep. Abba Denis guarda ridacchiando le nostre facce stupite e dice che qui, è pieno di cammelli!

In una manciata di ore abbiamo attraversato differenti ecosistemi come se fossimo in paesi diversi, ma siamo sempre in Etiopia!

Arriviamo a Yabello alla missione, il tempo di rinfrescarci e andiamo a dormire. Domani visiteremo due villaggi ancora più a sud, a soli 50 km. di distanza dal confine col Kenya, una zona dove la siccità in questi ultimi mesi ha toccato i minimi storici! E’ li che abbiamo inviato degli aiuti qualche mese fa per portare acqua e cibo.

Dhadim e Dubuluk sono quei cosiddetti posti “fuori dal mondo”. E’ difficile discernere la bellezza di questi luoghi dalla realtà che incontriamo attraverso la gente che ci vive. Cerchiamo di gestire le nostri emozioni che in un attimo sono le une l’opposto delle altre.

Proviamo stupore e gioia nel fotografare tanti cammelli che camminano elegantemente e rigorosamente in fila, nel vedere un gruppo di grandi struzzi che si rincorrono e, ci viene da ridere quando ci sfrecciano da parte due ragazzi in moto con una pecora viva adagiata sulla sella in mezzo a loro.

Proviamo tenerezza nel salutare le donne coi loro bellissimi vestiti colorati che macinano chilometri ogni giorno per recuperare una misera tanica di acqua, a volte neanche troppo pulita.

Passiamo dal mercato del bestiame che Abba John, da pochi mesi a Dubuluk dice essere uno dei più grandi dell’africa orientale dove solitamente immense mandrie di mucche e tori vengono smistati e mandati in tutta l’Etiopia e in Kenya ma oggi è quasi desertico, abbiamo contato solo 12 mucche.

Proviamo imbarazzo e tristezza quando ai nostri occhi appare un grande campo profughi, una giungla di capanne improvvisate messe insieme con rami e pezzi di plastica, sparse in una distesa di polvere dove è impossibile trovare un filo d’erba.

C’è una cisterna per l’acqua messa dall’Unione europea attraverso una Ong austriaca ma è vuota da tempo, non piove da più di 2 anni!

Le famiglie che vivono in questo campo provengono da diversi villaggi ancora più a sud, sono pastori, sono nomadi, i loro animali sono tutti morti a causa della siccità costringendoli a spostarsi verso il piccolo paese di Dubuluk in cerca di cibo.

Trascorrono le loro giornate cercando di tenersi in vita. Incontriamo le donne e i bambini impolverati dalla testa ai piedi, seminudi con la classica pancia gonfia per i vermi e gli occhi stropicciati e lacrimosi, in giro qualche capra scheletrica e carcasse di mucche morte di stenti. Gli uomini dicono…sono in paese in cerca di lavoro.

Usciamo dal campo dopo aver osservato cercando di non essere troppo invadenti, aver scambiato sguardi, sorrisi e strette di mano, il silenzio per qualche minuto ci accompagna, le domande affollano la nostra testa e una sensazione di ingiustizia ed impotenza ci si appicca addosso.

Proseguiamo il nostro viaggio e dopo kilometri e kilometri di strada sterrata giungiamo a Dhadim. Dhadim è il tipico villaggio, lontano dal centro abitato, dove la vita della gente ruota totalmente intorno alla missione per qualsiasi cosa, per la stessa sopravvivenza. Troviamo la scuola, la clinica, quando arriviamo una folla di persone per lo più donne attendono pazienti con la loro tanica in mano la distribuzione dell’acqua e della farina che il WFP (programma alimentare mondiale delle nazioni unite) manda periodicamente. E’ una realtà di totale dipendenza, per il loro governo questa gente è come se non esistesse, sono dei fantasmi.

Due bellissimi bambini si avvicinano un po’ timorosi, sembra vogliano chiederci qualcosa, rovisto nel mio marsupio in cerca di una caramella ma purtroppo le ho date tutte a quelli del campo, Abba Denis ci invita a dare loro le bottigliette d’acqua che abbiamo in macchina, ma….”sono vuote, diciamo dispiaciute!”. Non importa risponde lui, sono preziose per loro, le riempiono e le portano a casa. Gliele diamo e dopo un sorrisone che mostra dei denti bianchissimi, corrono via saltellando. Volevano solo dell’acqua!

Mentre rientriamo alla missione ammiriamo la bellezza del paesaggio che ci circonda, il tramonto rende tutto ancora più armonioso, accentua i colori, gli odori, la sensazione di pace e tranquillità che una natura così selvaggia ed imponente trasmette, purtroppo stride con quello che abbiamo visto oggi a Dubuluk e Dhadim.